La criminalisation de l’écocide doit couvrir l’ensemble de l’environnement, de la Terre à l’espace extra-atmosphérique

Kai-Uwe Schrogl, président de l'Institut international du droit spatial (IISL), et Anna Maddrick, conseillère juridique sur les questions climatiques à la mission permanente du Vanuatu auprès des Nations unies.

Lorsque nous contemplons le ciel nocturne, nous imaginons un cosmos infini et sans limites. Pourtant, en y regardant de plus près, on y décèle des caractéristiques comparables à l’environnement terrestre : des orbites qui représentent des ressources naturelles limitées, une utilisation irresponsable ayant entraîné l’accumulation de débrits spatiaux, ainsi qu’une compétition croissante l’appropriation et l’exploitation de sites lunaires ou d’astéroïdes.

La communauté internationale peine à gérer efficacement ces enjeux environnementaux. Alors que les interventions technologiques à haut risque se multiplient, des méga-constellations en orbite à la géo-ingénierie solaire, le besoin de cadres juridiques solides, s’étendant au-delà de la Terre, devient évident. L’espace extra-atmosphérique et l’atmosphère terrestre sont des biens communs mondiaux, faisant partie de systèmes complexes et interdépendants. Dans ces deux domaines, l’absence de régulation pourrait nous faire franchir des seuils critiques pour la planète. Il devient urgent de renforcer les fondements du droit pénal international.

Pression environnementale dans l’espace extra-atmosphérique

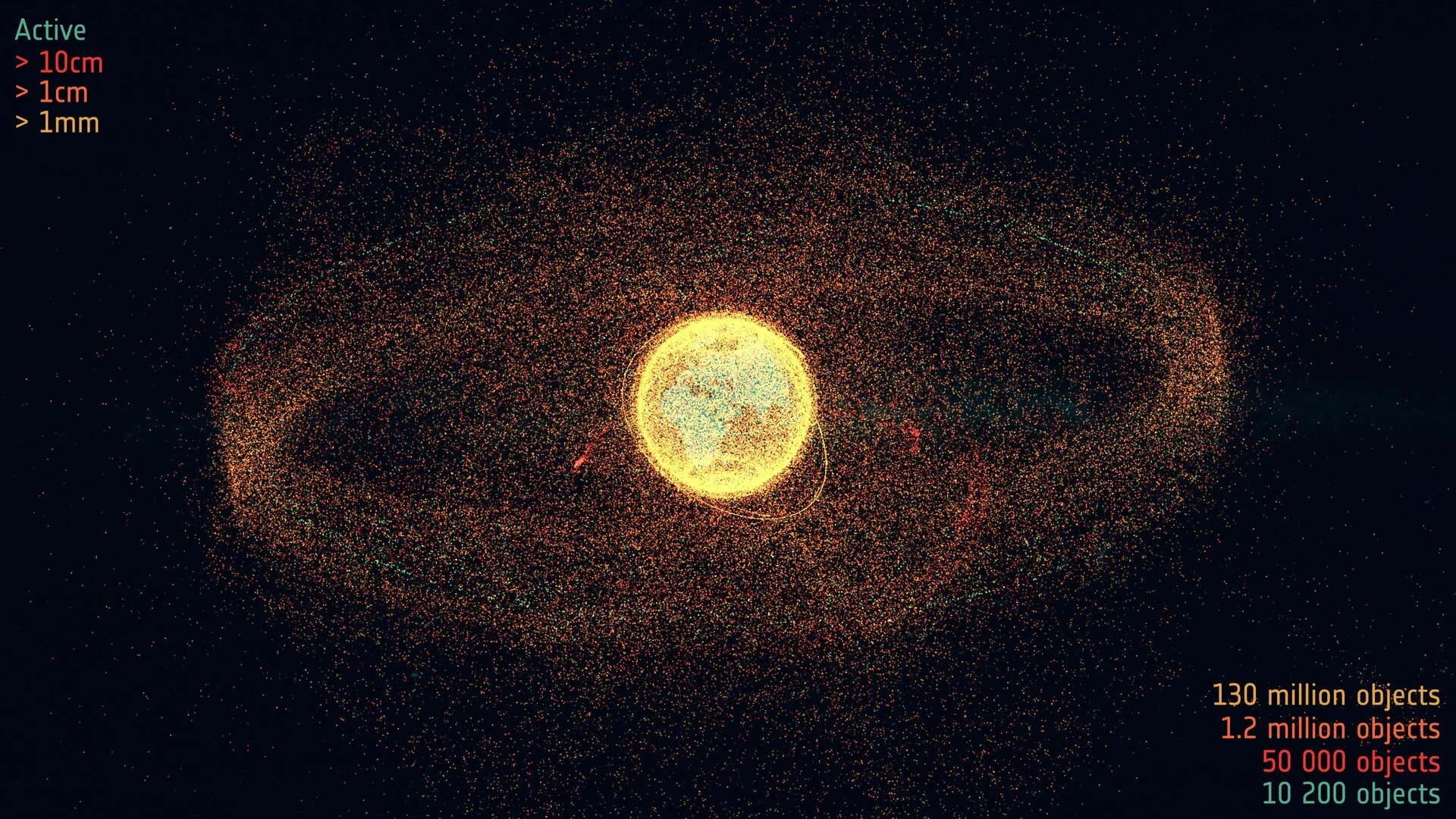

L’environnement spatial proche de la Terre subit une pression intense et croissante. Cela est documenté dans les Rapports annuels sur l’environnement spatial de l’Agence spatiale européenne (ESA). Au cours des dix dernières années, le nombre d’objets artificiels de plus de 10 cm a plus que doublé, atteignant 35,000. Quant aux objets plus petits, ils se comptent par millions.

D’autres défis viennent s’ajouter. Les lancements de fusées ainsi que la désintégration d’objets spatiaux dans l’atmosphère causent des dommages qui restent encore mal étudiés et évalués. Les constellations de satellites génèrent une pollution lumineuse qui nuit à l’astronomie et prive également une grande partie de l’humanité de son patrimoine culturel : la possibilité d’admirer le ciel étoilé. L’espace orbital disponible à certaines altitudes se réduit considérablement en raison de la densité croissante d’objets. La protection des corps célestes contre la contamination humaine repose encore uniquement sur des principes de bonnes pratiques, sans cadre juridique contraignant. Dans les années à venir, la question de l’impact environnemental lié à l’extraction de ressources sur la Lune ou sur des astéroïdes soulèvera des défis complexes en matière de durabilité.

« Les constellations de satellites provoquent une pollution lumineuse, privant un grand nombre de personnes de leur patrimoine culturel : la capacité à contempler les étoiles. »

Crédit : Ryan Jacobson/ Unsplash.

Le droit spatial existant est remarquable...

Contrairement à ce que l’on entend souvent, le droit spatial existant est remarquable. Bien qu’il ait été élaboré dans les années 1960 et 1970, il conserve toute sa pertinence et ses qualités. Le Traité sur l’espace extra-atmosphérique de 1967 établit que l’espace, la Lune et les autres corps célestes sont des biens communs mondiaux, situés en dehors de toute souveraineté nationale.

Les acteurs privés doivent obtenir une autorisation pour opérer dans l’espace et rester sous la supervision continue de leur gouvernement, conformément au principe de responsabilité étatique énoncé dans ce traité. Cette supervision devrait se concrétiser par des lois nationales sur l’espace, mais seuls quelques pays – un nombre encore limité mais en croissance – ont mis en place une telle législation. Quant à l’Accord sur la Lune de 1979, ratifié par moins de vingt États, il demeure en sommeil. Pourtant, il constitue un cadre juridique crucial, comparable au droit de la mer, pour l’usage partagé des ressources extraterrestres.

Le Traité sur l’espace est un traité de principes. Le qualifier « d’obsolète » revient à saper l’idée même de l’espace comme bien commun mondial. Plutôt que de l’affaiblir, il faut le renforcer, en le complétant par des règles concrètes, développées via les Nations Unies, des instruments de droit souple et des normes internationales.

...mais il demeure sans réelle force contraignante

Des millions d’objets, principalement des débris spatiaux, en orbite – image prise en août 2024.

Crédit : Agence spatiale européenne (ESA).

Il peut paraître surprenant que, durant plusieurs décennies, les violations du droit spatial aient été exceptionnelles. Mais cette époque semble révolue. La nouvelle « course à l’espace » s’inscrit désormais dans un contexte de fortes tensions géopolitiques : des conflits armés s’étendent jusqu’à l’orbite terrestre, avec des satellites rendus inopérants, et des tentatives de monopole sur certaines orbites par le biais de méga-constellations.

Dans ce contexte, la criminalisation de l’écocide – les atteintes les plus graves à l’environnement – pourrait combler trois lacunes majeures : l’absence de mécanismes de mise en œuvre, le manque de responsabilités harmonisées aux niveaux national et international, et l’inexistence de sanctions concrètes pour les atteintes environnementales dans l’espace.

Un autre problème majeur reste l’exclusion du public des débats sur le droit spatial. Les décisions qui façonnent notre avenir commun dans l’espace sont prises à huis clos, avec très peu de contrôle citoyen. Certains particuliers parlent désormais de coloniser Mars comme si les corps célestes leur appartenaient – une vision en totale contradiction avec les principes de non-appropriation consacrés par le droit spatial existant. Ouvrir ces discussions à un public plus large permettrait de déplacer le débat vers une approche fondée sur la responsabilité collective et la préservation plutôt que sur une logique largement dominée par les intérêts commerciaux.

La criminalisation de l’écocide : un outil juridique stratégique pour encadrer les activités spatiales et prévenir les dérives planétaires

Le droit spatial a besoin d’un catalyseur externe, et la reconnaissance de l’écocide comme crime international pourrait jouer ce rôle. La proposition officielle portée par le Vanuatu et une coalition d’États insulaires visant à amender le Statut de Rome de la Cour pénale internationale pour y inclure l’écocide marque un tournant décisif. La définition proposée — rédigée en 2021 par un grouped’experts indépendants — reconnaît explicitement l’espace extra-atmosphérique comme partie intégrante de l’environnement.

Cela ouvre la voie à la responsabilisation pénale des actes écologiquement destructeurs commis dans l’espace, tels que les essais antisatellites, le déploiement incontrôlé de technologies polluantes ou encore l’exploitation de ressources sans considération pour les générations futures.

Cette démarche fait écho à des préoccupations similaires sur Terre, comme l’a montré récemment la décision du gouvernement britannique de financer des essais de géo-ingénierie solaire — une technique controversée qui consisterait à injecter des aérosols dans l’atmosphère pour réfléchir la lumière du soleil. Des scientifiques comme Raymond Pierrehumbert et Michael Mann ont qualifié ces projets de « distraction dangereuse », soulignant qu’ils aggravent les risques systémiques et les carences en gouvernance sans s’attaquer aux causes profondes du changement climatique.

Les parallèles avec l’espace sont frappants : comme l’atmosphère, l’espace extra-atmosphérique constitue un bien commun mondial. Tous deux sont soumis à une gouvernance fragmentée et exposés à des expérimentations non encadrées menées par des puissances technologiques. Dans ces deux domaines, la criminalisation de l’écocide pourrait offrir un cadre juridique cohérent, applicable et fondé sur les droits humains ainsi que sur le principe du patrimoine commun de l’humanité. Elle constituerait un garde-fou contre des interventions potentiellement catastrophiques, qu’il s’agisse de débris satellitaires incontrôlés ou de manipulations à grande échelle des systèmes de soutien à la vie terrestre.

Notre époque exige une réflexion sérieuse sur la gouvernance des biens communs mondiaux, y compris ceux qui se trouvent au-dessus de nos têtes. Si les normes volontaires et les instruments de droit non contraignant ont permis certaines avancées, ils restent insuffisants en matière d’application. La loi sur l’écocide permettrait de renforcer ces dispositifs grâce à des mécanismes de responsabilité réelle.

La reconnaissance de l’écocide comme crime international contribuerait à garantir que les technologies à fort impact — de la géo-ingénierie à l’exploitation spatiale — soient développées dans le respect des limites écologiques. Ces interventions affectent des systèmes complexes et peu compris, aux conséquences souvent transfrontalières — voire extraterritoriales. À l’heure où les pressions s’intensifient — entre crise climatique, relance de la course à l’espace et technologies émergentes non régulées — la criminalisation de l’écocide offre une protection juridique essentielle : préserver notre patrimoine commun de dommages irréversibles et affirmer une responsabilité collective face aux défis planétaires.